XXV

Festival

Internazionale

di

narrazione

Arzo

21–24 agosto

2025

Journal

30 Agosto 2024

Carola Fasana

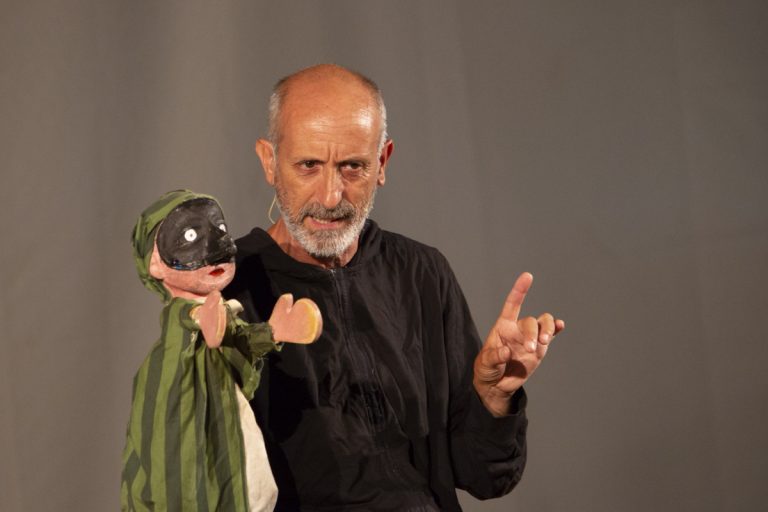

“Hamelin” – la magia delle storie

Uno spettacolo di Tonio de Nitto con il camaleontico Fabio Tinella incanta adulti e bambini creando un ponte tra il passato e il presente e ci ricorda l'importanza dell'arte in momenti bui.

27 Agosto 2024

Carola Fasana

“Un mostro di acciaio” mascherato da progresso

"Ilva Football Club" è la storia di una città, di una squadra di calcio, di una famiglia e, in un certo senso, di un Paese che ci piace pensare non esista più e, invece, rimane.

26 Agosto 2024

Giacomo Stanga

Un vento comune: teatro e anarchia

Durante l’incontro in Corte dei Miracoli si è parlato di teatro e di anarchia, ripercorrendo lo spettacolo «Umanità nova. Cronaca di una mancata rivoluzione» con Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi ed Edy Zarro.

25 Agosto 2024

Carola Fasana

“Kakuma Fishing in the desert” - un nowhere, da qualche parte, mentre il mondo dorme.

24 Agosto 2024

Giacomo Stanga

È Shakespeare, it’s ok (?)

«Lei Lear», di Chiara Fenizi e Julieta Marocco (Muchas Gracias Teatro), parte dalla tragedia shakespeariana per interrogare il pubblico sulle storie che è abituato a vedere e sulla possibilità di riscriverle.

23 Agosto 2024

Giacomo Stanga

Come una specie di vertigine. Libertà e autodeterminazione tra Calvino e attualità

Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà, di Mario Perrotta, ha aperto la ventiquattresima edizione del Festival internazionale di narrazione di Arzo. Poche ore prima di andare in scena, l’attore ha dialogato con Natalia Proserpi sul senso della sua riflessione sulla libertà, sui modi di scrivere teatro partendo dalla letteratura e sulle domande che hanno ispirato il monologo.

14 Agosto 2024

Giacomo Stanga

Inarrestabile è la notte

Al via la XXIV edizione del Festival internazionale di narrazione, tra viaggi nel tempo, nello spazio e riflessioni collettive

26 Agosto 2023

Carola Fasana

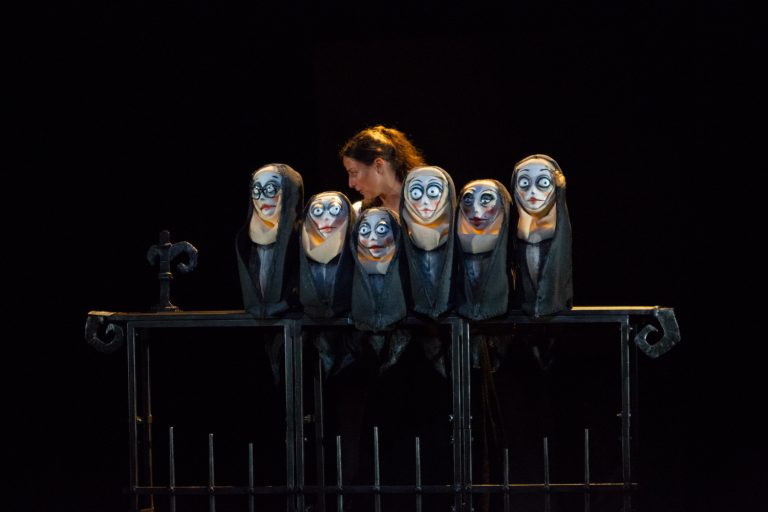

“Esercizi di fantastica” per volare con l’immaginazione

"Esercizi di fantastica" interpretato da Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti è un manuale visivo e performativo che ricorda agli adulti di guardare il mondo con lo stupore incantato di un bambino e che incoraggia i bambini ad avventurarsi in una dimensione magica con gli occhi ben aperti.

23 Agosto 2023

Carola Fasana

“IO. NOI. GLI ALTRI”

“Posso iniziare?” Così si rivolge al pubblico Nicola Borghesi dal fondo della Corte Solari. Cammina in mezzo alle sedie, sale sul palco, li osserva uno per uno. Sono tante navi separate, non un mare nero compatto. Tanti “io” seduti lì, uno di fianco all’altro.

22 Agosto 2023

Giacomo Stanga

Cosa si dice, come lo si dice: Frosini e Timpano tra scrittura, forma e contenuti

In scena sabato sera con "Gli sposi. Romanian tragedy" e domenica pomeriggio con "Carne", Elvira Frosini e Daniele Timpano hanno incontrato il pubblico del Festival alla corte dei Miracoli, condividendo alcuni dettagli dei loro lavori e parlando, più in generale, di teatro e di narrazione.

20 Agosto 2023

Giacomo Stanga

La morbidezza dell’asfalto: resoconto dell’incontro «il teatro e il carcere»

Riflessione sull'incontro «Storie così grandi» e sugli spettacoli che, in questa edizione del Festival, portano in scena direttamente l'ambiente carcerario (in particolare House we left, Il colloquio e Sguardi a confronto)

20 Agosto 2023

Carola Fasana

“Che cos’è la drammaturgia oggi?”

Chicco Dossi e Simone Tudda, Nicola Borghesi della compagnia Kepler-452, Matteo Luoni e Alan Alpenfelt del progetto Luminanza sul palco della Corte dei Miracoli si sono confrontati con la fatidica domanda “che cos’è la drammaturgia oggi?” posta da Sofia Perissinotto. La drammaturgia può essere un veicolo a cui si ricorre per indagare un’ossessione e trasformarla in un testo, oppure un qualcosa di cui fidarsi e che va rispettato, oppure ancora una modalità per riflettere sulla barriera linguistica in una terra di confine.

18 Agosto 2023

Giacomo Stanga

«È tutto vero»: il mondo visto (quasi) dormendo

A dialogo con Vittorio Ondedei, che giovedì notte ha presentato lo spettacolo "Ho sonno. Il mondo ad occhi chiusi", un monologo liminare tra coscienza e incoscienza accompagnato dalle musiche di Giulio Escalona.

16 Agosto 2023

Giacomo Stanga

Vedersi di fronte

Al via la ventitreesima edizione del Festival Internazionale di Narrazione di Arzo

27 Agosto 2022

Carola Fasana

A dialogo con Irene Serini e Caterina Simonelli: “uno spettacolo in cui tutto è svelato.”

Sabato 20 agosto, nella Tenda Bianca, Irene Serini porta in scena Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli [#studio3] in un continuo gioco tra dentro e fuori dalla vita del poeta, attivista, filosofo, attore. È rappresentata sia la difficile e profonda ricerca di Mieli sia quella dell’attrice in un sottile equilibrio tra le due personalità, dettato da momenti di vicinanza e di fusione.

23 Agosto 2022

Carola Fasana

Maniaci d'Amore: un teatro di desiderio, condivisione e comunicazione

Con lo spettacolo Siede la terra. Fenomenologia della pettegola, sabato 20, in compagnia di Luciana Maniaci (Teresa) e Franceso d’Amore (Clarice) siamo catapultati a Sciazzusazzu di Sopra. Un mondo in cui ci sono: i buoni e i cattivi, chi profuma e chi puzza, quelli che si comportano secondo le regole e chi invece va fuori dal tracciato, chi va elogiato e chi va condannato, chi è normale e chi è strano, etc.

23 Agosto 2022

Giacomo Stanga

Storie di uomini e topi

Alcune note scaturite dall’incontro tra la compagnia Usine Baug, autrice di «Topi. A vent’anni dal G8 di Genova 2001», Angelica Lepori, sociologa e parlamentare ticinese, e il pubblico del Festival Internazionale di Narrazione, incontro moderato e concluso con un’interessante rassegna bibliografica proprio dal presidente del Festival Marco Mona.

23 Agosto 2022

Carola Fasana

Laboratorio con Ireni Serini e Caterina Simonelli: "Qual è secondo voi la differenza tra maschi e femmine?"

Venerdì 19 agosto, nella palestra di Arzo, le registe, drammaturghe e attrici Irene Serini e Caterina Simonelli hanno tenuto il laboratorio per adulti/e EveryBody, rivolto in particolare a chi opera in ambito educativo. Quattro ore intense in cui sono state sviscerate individualmente, ma insieme nel gruppo, e sentite sulla pelle, attraverso il medium del corpo, delle tematiche fondamentali inerenti all’identità di genere.

21 Agosto 2022

Giacomo Stanga

«Dare qualche strumento per capire» : conversazione con Alessandro Sesti su Ionica

Andato in scena venerdì sera, «Ionica» di Alessandro Sesti racconta una storia di ‘ndrangheta e di giustizia da un punto di vista peculiare, ed è il frutto di un lavoro di ricerca sul campo che ha profondamente segnato l’attore: ne abbiamo discusso insieme per avere qualche dettaglio sull’origine dell’idea, su come è stato possibile realizzarla e sull’effetto che quell’esperienza diretta ha avuto sulla costruzione dello spettacolo.

21 Agosto 2022

Carola Fasana

"Più che teatro": dialogo con Nicole & Martin

Venerdì 19, della ventiduesima edizione del Festival, nella suggestiva tenda bianca all’entrata del paese, bambini, bambine e famiglie sono stati trasportati nel magico mondo agreste della Germania dell’est di Il pescatore e sua moglie. Sabato il pubblico viene catapultato nel mondo incantato del patrimonio slavo con Wassilissa. E ancora, domenica, con i Musicanti di Brema i piccoli spettatori e le piccole spettatrici seguono i suonatori in un viaggio fortemente simbolico fino alla città di Brema.

20 Agosto 2022

Giacomo Stanga

Deus est machina?

Nel pomeriggio di venerdì Laura Curino e Beatrice Marzorati, le due attrici in scena nello spettacolo «Big Data B&B», hanno incontrato il pubblico del Festival alla Corte dei Miracoli, con la mediazione della professoressa Roberta Carpani (Università Cattolica di Milano).

Oltre al tipo di lavoro intrapreso e alle numerose collaborazioni che si sono rese necessarie per affrontare un argomento di tale portata, si è parlato del senso del teatro, della commistione di linguaggi (tra scienza, latinorum e Goldoni) e di quanto sia sempre più facile – e divertente – fare i cattivi.

17 Agosto 2022

Giacomo Stanga

Che basta un colpo di vento per

Al via la ventiduesima edizione del Festival Internazionale di Narrazione di Arzo

23 Agosto 2021

Giacomo Stanga

Una parola, un’immagine

Con Marco D’Agostin, autore e interprete di «First Love», si è parlato anche di scambio culturale tra danza contemporanea e teatro di narrazione. In dialogo con Nunzia Tirelli, coreografa e danzatrice, un piccolo approfondimento sul rapporto tra voce e corpo, sul dialogo tra sport e creazione artistica e sulla relazione che si crea con il pubblico durante lo spettacolo.

22 Agosto 2021

Giacomo Stanga

La scimmia siamo noi

Sabato sera il pubblico del Festival ha avuto il piacere di ammirare «La Scimmia», una riflessione sulla natura umana mediata da un grottesco personaggio da commedia, un essere ibrido che ci porta a interrogarci sulle nostre scelte e sulla nostra – attiva o meno – partecipazione alla narrazione dominante. Alcune riflessioni sull’incontro tra Giuliana Musso, attrice e autrice dello spettacolo, e Sofia Perissinotto.

21 Agosto 2021

Giacomo Stanga

Un teatro all'ascolto

Avviato nel novembre del 2020 in collaborazione con il Telefono Amico Ticino e Grigioni Italiano, il progetto «Pronto? Io ci sono» della compagnia Grande Giro ha esordito al Festival di Narrazione, portando sul palco storie, esperienze e racconti legati alla nascita e all’attività del presidio telefonico 143. Un breve approfondimento, in conversazione con attore e attrici, sui metodi di lavoro e sul rapporto tra il teatro e la realtà.

20 Agosto 2021

Giacomo Stanga

Nel nome di quale padre?

Mario Perrotta, qualche ora prima di aprire la ventunesima edizione del Festival di Narrazione, ha dialogato con Laura Di Corcia per approfondire il lavoro di ricerca – non solo teatrale – che ha portato alla scrittura e alla messa in scena di «Nel nome del padre» e, dalla riflessione sulla genitorialità e sui rapporti sociali che la circondano, sono emersi molti sintomi di disfunzionalità (non solo individuali, anzi) e qualche sincero messaggio di speranza.

1 Settembre 2019

Mara Travella

Incontrarsi su di un palco

Intervista agli attori che hanno portato in scena Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese, una coproduzione Teatro delle Albe, Ravenna Teatro, Accademia Perduta, Romagna Teatri, Ker Théatre Mandiaye N'Diaye

1 Settembre 2019

Mara Travella

Raccontare «rimanendo sul confine»

Intervista con Stefano Beghi e Marco Prestigiacomo, voce e musica di due spettacoli – Rimanendo sul confine. Ovvero: la volta che rincorsi il fante di cuori e Simplon (Produzione KaraKorum teatro) – ospiti alla ventesima edizione del Festival.

1 Settembre 2019

Mara Travella

Storia di una ragazza eccezionale

Intervista a Monica Ceccardi a proposito de Il taccuino di Simone Weil, spettacolo preserale andato in scena ieri al cortile della Contessa.

31 Agosto 2019

Mara Travella

Le Clarisse che potremmo essere

Intervista a Marta Cuscunà e Marco Rogante su La semplicità ingannata, andato in scena ieri sera alla Cava Broccatello.

3 Settembre 2018

di Mara Travella

Questa è la bella vita che ho fatto

Una trilogia chiamata Terra Matta. Una voce, una sedia. Stefano Panzeri sulla scena non ha nient’altro, perché il resto è riempito dalla storia di Vincenzo Rabito, un bracciante siciliano semianalfabeta, autore di un’autobiografia tanto lunga e intensa da essere divisa in tre momenti (1899 – 1918; 1918 – 1943; 1943 – 1968).

2 Settembre 2018

di Mara Travella

L’idea un po’ scanzonata di fare il cantastorie

Dopo lo spettacolo l’attore ci ha raccontato un po’ di quello che sta dietro «Transumanze»: le passioni, gli intenti, le ricerche da cui nasce questo spettacolo.

1 Settembre 2018

di Mara Travella

«Io mi rinasco»

Abbiamo fatto una chiacchierata con le cinque voci – quelle di Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzara, Swewa Schneider – protagoniste di Piccolo canto di resurrezione, della compagnia Associazioni Musicali si cresce, andato in scena ieri sera all’OSC di Mendrisio. Si è cercato di capire come è nato lo spettacolo, che importanza ha il canto e perché l’urgenza di parlare oggi di resurrezione.

1 Settembre 2018

di Mara Travella

A suon di violoncelli

Una breve intervista con Milo Ferrazzini, uno dei membri del gruppo TheXcellos

-

23 Agosto 2018

Conferenza stampa

Questa mattina alle 11:00 si è tenuta a Mendrisio la conferenza stampa del nostro Festival, un incontro che ha l’obiettivo di dare un’idea di quello che accadrà da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre ad Arzo.

Una parola, un’immagine

23 Agosto 2021

Giacomo Stanga

Marco D’Agostin, gettando uno sguardo retrospettivo sulla sua carriera e sulla sua formazione, ci racconta di aver iniziato a danzare soltanto a 20 anni; fino ai 17 è stato sportivo d’élite, cimentandosi nello sci di fondo e nello Skiroll – gli è rimasta in quella artistica, constata, l’abitudine alla marginalità della sua disciplina sportiva – , e solo dopo quasi 4 anni di stop totale si è rimesso in gioco, cominciando la formazione che l’ha portato oggi a essere autore e performer. Sia questo iato, durante il quale la sua voglia e le sue aspettative hanno poi portato a una vera e propria esplosione di energia nei suoi primi lavori, sia le esperienze precedenti del suo corpo, che gli hanno lasciato una struttura fisica alterata (non da ultime 3 – poi 4 – ernie del disco) e dei limiti attorno ai quali ha dovuto ricostruire la sua struttura di danzatore, lasciano tracce indelebili e fondamentali nel suo stile e nel suo modo di pensare, imbastire e portare in scena le sue opere.

Come spesso capita nelle materie intimamente poetiche, proprio i limiti e le restrizioni imposte sono i punti di snodo dove l’artista agisce più liberamente, e D’Agostin ha fatto del paragone con la gara e con l’ambiente competitivo un punto di forza, un metodo di lavoro – alla fine del suo spettacolo il performer è stravolto, esaurito anche fisicamente, e nelle modifiche fisiologiche della stanchezza (oltre all’istintiva empatia) il pubblico sente una connessione particolarmente forte, quasi un coinvolgimento diretto nello sforzo che gli viene presentato – e infine, con questo spettacolo, un vero e proprio tema al centro della scena. In First Love, infatti, il corpo del performer utilizza il modo in cui si è formato e il ricordo di quel tipo di fisicità per traslarli dal loro ambiente d’origine (la montagna) a un nuovo spazio d’azione (la scena): da una parte il lavoro sul ritmo di sciata e la ricerca dei pattern nascosti nei movimenti appresi, per portare esplicitamente lo sci di fondo davanti al pubblico, dall’altra una ricerca sul corpo che si ricorda dei paesaggi, che si fa albero, neve, pista e permette di uscire dalla grafia per dipingere un’impressione, una sensazione altrettanto familiare e nostalgica ma più sottile, delicata.

La gara che il danzatore riproduce sul palco è quella, epica, di Stefania Belmondo alle olimpiadi di Salt Lake City, e a ricordarcelo è soprattutto la voce, che ripercorre l’altrettanto epica telecronaca di quell’evento, iscritta nella mente di D’Agostin da innumerevoli visioni della vecchia cassetta sulla quale continuamente torna per fascinazione prima e per lavoro poi. L’autore aggiunge che il gioco con la voce (che è tornato a inserire nei suoi spettacoli grazie a molte influenze che, durante la sua formazione, gli hanno insegnato a non diffidare dell’ibridazione e della sperimentazione, purché sul palco ci sia uno scambio di energia tra performer e pubblico) è molto legato all’infanzia, all’imitazione ironica, al camuffamento, e che il testo è anche una reminiscenza del momento della visione della gara, una voce che proviene più dal ricordo soggettivo, contribuendo al taglio nostalgico che ammanta, proprio come la neve, tutto lo spettacolo: sì perché, dal racconto dell’agone sportivo, si viaggia nella direzione appunto del primo amore, del segno che lascia in noi la prima grande passione, il primo àmbito in cui ci capita di investire con totale abnegazione tutti noi stessi e tutte noi stesse. Parafrasando le parole dello stesso autore, in ogni persona troviamo temi ricorsivi, come dei ritornelli, dei quali serve prendere consapevolezza e, alla resa dei conti, l’unica via per liberarsene sarà quella di distruggere la canzone; ma la distruzione non è mai fine a sé stessa, anzi, va a braccetto con la presa di coscienza del fatto che quella canzone, quel tema, quel primo amore ancora ci appassiona e ci commuove con rinnovate modalità e intensità diverse.

In conclusione riprendiamo, per condividerla con la medesima convinzione, la riflessione di D’Agostin dalla quale è estrapolato il titolo di questo scritto: parlando del suo approdo al Festival, inaspettato visto il tipo di spettacoli che egli solitamente scrive e interpreta, ci ha rivelato di essere particolarmente contento proprio perché l’incontro tra due realtà così simili eppure a volte così distanti gli sta molto a cuore, ed è convinto sia di andarsene lasciando qui un qualcosa, sia di portare altrove qualcosa di qui; fosse anche solo una parola, un’immagine.

Anche a tutte e tutti voi, lettori e lettrici, speriamo che, dopo il ritorno del pubblico a teatro, questo ritorno del teatro tra il pubblico, nei paesi, nelle vite abbia lasciato una traccia, una sensazione: come se, per stare bene insieme ed essere felici di ogni piccola cosa, a volte bastasse esprimere un desiderio e contare fino a tre.